日志

- [2015-01-26]湛江花海,那红彤彤的格桑花 [图]湛江花海,那红彤彤的格桑花 周日,是摄影考评师学员们的实习时间,在指导师的带领下,摄影学员们到麻章郊外的湛江花海实习,到目的地,令人眼前一亮的是一望无际、怒放的格桑花,在蓝天白云的映衬下,分外妖娆! 格桑花本是青藏高原特有的花卉,能在南国大地种植成活并开花,实属奇特。 在指导老师的安排下,模特摆出各种姿势让学员们拍摄,姹紫嫣红的花儿与佳人相映成趣,正是:人醉春风花醉雨。 湛江花海的经理说,继营造各式鲜花的海洋后,开辟游乐场所和农家乐,建立影视创作基地。 届时,湛江又多了一个人们享受生活的新景点。 捕捉

风雨同行

风雨同行 记录幸福

记录幸福

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

两情相悦

两情相悦

摄影考评师洲哥在指导模特摆pose。

摄影考评师洲哥在指导模特摆pose。

世纪之吻

世纪之吻

陶醉

陶醉

心灵的碰撞

心灵的碰撞

争奇斗艳

争奇斗艳

阅读(9385) 回复(4) 查看全文>>

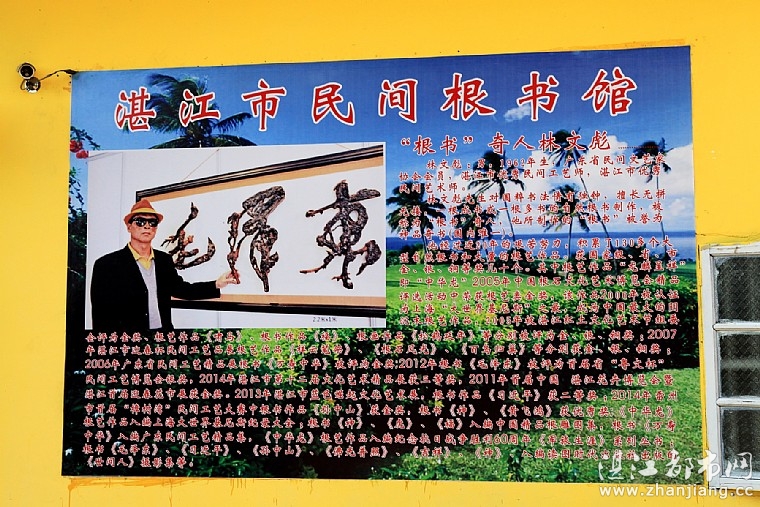

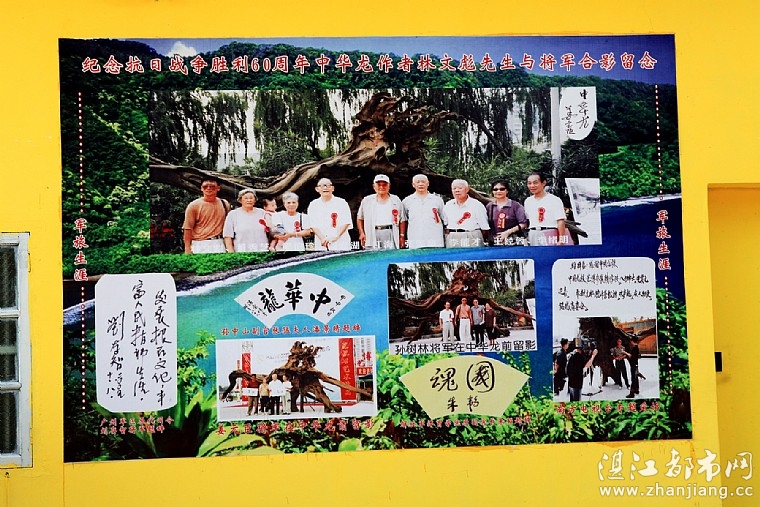

阅读(9385) 回复(4) 查看全文>> - [2015-01-24]把根留住 ----访根书奇人林文彪 [图]把根留住 ----访根书奇人林文彪 湛江的根雕很多,但象林文彪那样,能将古朴的树根加工为颇有书法功底的汉字,且每个字内没有任何拼接的人,实在不多。 说到林文彪对根雕书法的痴迷,真令人击节。这位原在霞山区地税局工作的公务员,有着许多人羡慕的工作与福利。但他为了自己的所好,在十多年前,就离了职,倾情投入他的事业当中。 这位从部队大熔炉锻炼出来的军人,有着钢铁般的意志,这些年来,冬寒夏暑,他走遍了雷州大地,为的是找寻他心中的梦,每次获得心仪的树根,他便欢喜若狂,继而昼夜无眠地构思作品。 一次,在雷州一条村子里,见到一棵被砍阀的树木,其盘根错节,正要被村民们付之一炬,他急忙上前,大呼:把根留住!村民看了看这个满身污渍的“流浪汉”,以为他要这棵树烧火取暖,就送给了他。林文彪千辛万苦将树运回家里,雕刻成他的佳作。还有一次,他在一个村口,见一棵古老的荔枝树下,其树根凸现,向四周蔓延,树根上,有的拴着牛绳,,有的地方被砍得遍体鳞伤,村民正坐在上面乘凉。林文彪走近一看,这树根是千载难逢的好材料,便高价买下,经一番精心雕琢,成了价值不菲的作品。 林文彪对根书的感悟,得益他对书法的学习研究,自小练就的书法功底,使他制作出来的根雕字体也如他的书法一样,行云流水、刚劲有力! 把根留住,化腐朽为神奇。这是林文彪数十年的追求与境界。 最近,林文彪在调顺岛办了一间根书展览馆,他希望,与根雕书法的有缘人分享和切磋他的作品。 愿他在根书的路上坚毅地走下去。

阅读(27010) 回复(3) 查看全文>>

阅读(27010) 回复(3) 查看全文>> - [2015-01-22]讲述百姓故事 ----贵州人在湛江 [图]讲述百姓故事 ----贵州人在湛江 在湖光农场帮忙砍甘蔗的民工大都来自贵州省都匀市,属水族,很多或是一家子,或是同村乡亲,更多的是朋友。每年秋天,他们就象候鸟一般,拖家带口、成群结队地来到雷州半岛,将“家”安置在农场闲置的旧房子后,便为农场职工砍甘蔗。 砍甘蔗工作很辛苦,每天一早,他们吃些简单的早饭就下田,一干就是十多个小时,不管天冷天热,他们都要穿上厚厚的衣裤,以防甘蔗叶子割伤皮肤,甘蔗砍下后,还要捆扎好,装上货车。由于工作繁忙,他们无暇回家吃饭,只能由家人在家煮好饭菜,送到田里。饭是稀饭、芥菜汤,上面有星点油花,炒的菜也是芥菜。 吃饭是民工们的开心时刻,家长里短的,谈到开怀处,甘蔗地便飞出一串串粗犷的笑声。民工老王看着边吃边在田里四处跑的孩子,感触地说,他这辈子苦就苦在没念多少书,以后有了钱,一定要让孩子念多点书,可不要象他们那样,四处奔波做苦力。 问起他们为什么千里迢迢到这里艰苦劳作,他们说,砍甘蔗每天能有近两百元收入,虽然十分劳累,要得。 临近春节,民工们都不打算回家过年,说是一来车票不好买,二来也不愿拥挤在水泄不通的火车上。等过了节,交通不紧张了才回家。 民工们从贵州来湛江时,坐的是火车,出了南站就直接坐汽车到麻章,再从麻章走路来到这里。在这干了一个多月,多数人还没到过市区。对湛江的大海,民工们十分向往,说,贵州的老家四周是一座座望不到尽头的大山,湛江的大海是不是有很多水,也多到望不到尽头呢?我说是的。怎么去看大海呢?民工们围我询问。从麻章乘坐2路公交车,在会展中心下,到赤坎金沙湾观海长廊,或一直乘到霞山分站,到海滨公园,都可以看大海,我答道。 那太好了!民工们为我们递上削好的甘蔗,说,春节我们都带上老婆孩子,到市区逛街,看大海去。

阅读(4584) 回复(1) 查看全文>>

阅读(4584) 回复(1) 查看全文>> - [2015-01-22]讲述百姓故事 ----种植甘蔗的两位老陈 [图]讲述百姓故事 ----种植甘蔗的两位老陈 麻章郊区有一片一望无际的甘蔗地,属湖光农场。 农场退休职工老陈夫妇,承包了50亩土地种植甘蔗,今年却没有赚到钱,他给我算了一笔帐,每亩甘蔗地在投入500斤甘蔗种,化肥4百多元,包括管理费近7百元,虽说今年的收成还算不错,每亩可收获甘蔗5至6吨,卖给糖厂每吨340元,收入1千7百元左右,请民工砍甘蔗每吨要支付100多元,还要花钱请车辆运输,如此一年下来,算是白干了。好在老陈的儿女都在湛江市区打工,靠儿女们接济一些,生活还算过得去。 农场另一位职工也叫老陈,生有两男两女,大儿子在广州打工,二女儿在湛江市区当服务员,两个小的还在读书。老陈种甘蔗的情况和前一位老陈好不到哪里去,只不过他是单职工,只承包25亩地,因此亏本没有那么多,为了节省开支,他只请了两个民工砍甘蔗。 老陈的女儿很孝顺,知道父亲收甘蔗期间特别辛苦,每逢休假,就从赤坎工作的酒店回家帮忙。老陈的老家在遂溪县河头镇,出来湖光农场当了几十年职工,将要退休了。老陈说,虽一生清苦,但最欣慰的是养了几个好儿女,等砍完甘蔗,就好好筹办过春节的事,到时,一家子欢天喜地的聚在一起,那真幸福!

阅读(3385) 回复(1) 查看全文>>

阅读(3385) 回复(1) 查看全文>> - [2015-01-20]曲界风电----沉舟侧畔千帆过 [图]

- [2015-01-19]外罗揽胜 [图] [精]在张再漾的带领下,我们一行午后抵达外罗港。 据再漾介绍,外罗港距徐闻100里的外罗港,水路北至硇洲岛19海里,南抵海口41海里。与新寮岛隔海相望,可供千艘渔船停泊。 外罗内港有三块 “长坡” 沙洲,红树林青翠,两岸绿树,港湾平静。 当日风和日丽,站在外罗港码头上,远眺港湾,宛如平湖,波光如碎银 。近观,则浪色泛青,水面若绿绸 。南望外罗镇,楼宇鳞次栉比,白墙红瓦,狮子岭伏卧于西,镇守港湾,平添 古趣与传奇;防波堤如龙,盘绕港湾;码头人车熙攘。新寮岛林木葱笼,白沙如银,海岛翔叫,西览坡丘如茵,绿荫掩映屋舍错落。东,港湾气吞碧波,船只穿梭。鱼汛间,港湾渔船云集。 明末清初屈大均的诗句:“天脚遥遥起半红,涛声倏吼锦囊东;天教铁飓吹郎转,愿得朝朝见破篷”就是很好的写照。 清朝初期,外罗港乃荒芜之地。乾隆年间,数名海康人迁居于此,为外罗的最早居民。咸丰年间, 流动在两广沿海的“蛋家” 来此捕鱼、停泊。因港湾自然资源优越,故捕鱼者渐多,外罗为“蛋家”渔船的常泊之地。“蛋家”渔民多为汉人,操粤语,家蜗居船上,以捕鱼为业。“蛋家”涌入,促外罗渔业的发展。其间,从事水产品商贸者众,外罗自此繁荣 外罗得名传有二说:一说为明洪武年间,朝廷为防倭寇和海贼在本港的西北部修筑锦囊所城(今锦和城内村,尚存城墙遗址),沿海边地广设烟墩或烟楼,设锣报警,城外为外锣,后 “外锣”讹成“外罗”;另一说为成埠前,荒无人烟,遍地荆棘野麻,因称之为“麻罗”或“麻罗湾”。至民国三十六年(1947年)政府刊物仍有“麻罗湾”之称,后由“麻罗”讹为“外罗”。 现在的外罗,碧海蓝天、渔帆点点,已为广东的重要渔港。 很为外罗人拥有得天独厚的美丽港湾而羡慕!

阅读(6140) 回复(4) 查看全文>>

阅读(6140) 回复(4) 查看全文>> - [2015-01-18]外罗观海有感 [图]在徐闻朋友张再漾带领下,到外罗观海,极目远眺,只见蓝天下碧波荡漾,渔帆点点,东有一行发电风车,西有一灯楼。张再漾说,风车后往东不过十数海浬就是硇洲岛,灯楼后即琼洲海峡。听到这里,忽记得本月10日湛江日报有《渡海先锋营战士重回硇洲》一文,说的是当年解放军渡海先锋营在硇洲岛备战两个月,于1950年3月10日下午1时,由硇洲岛出发,率先渡过琼州海峡,在文昌附近赤水港一带登陆,胜利完成偷渡任务,与琼崖纵队会师后迅速开辟根据地,为主力部队做探路和接应,为解放海南立下奇功,后被四十三军授予“渡海先锋营”称号。 渡海先锋营所经航道,正是远眺之渔帆处,刚巧此文作者王镝与我们同行,印证了这段辉煌的历史。 时残阳如血,那滔滔大海被映照得金光灿烂。此情此景,追忆英雄豪杰丰功伟绩,顿感慨万千!

阅读(4434) 回复(5) 查看全文>>

阅读(4434) 回复(5) 查看全文>> - [2015-01-18]云南人在徐闻 [图]周六,与朋友游徐闻。 已是雷州半岛最寒冷的季节,徐闻大地依然蓝天如洗。灿烂的阳光把大地照得暖烘烘的。站在曲界的山坡上,眼前是一片绿色的海洋,有甘蔗的、也有菠萝的,绵延不绝至远处的天边。 正是甘蔗收获的季节。四外是人们忙碌地砍蔗、装运的身影。在海鸥农场的一条乡间小道旁,有几个年轻人引起了我们的注意,与他们交谈中,得知他们其中一对是夫妻,来自云南省文山县,男的40岁,姓罗,汉族,女的姓李,80后,壮族,当年,夫妻双双从云南老家来到这里,十年艰苦创业,已在这里扎下了根,生了两个女儿,大的上学了,小的才几个月,还要吃奶,只好带到田边,边劳作,边照顾。 初到徐闻时,他们从老家带来一辆摩托车,每年春节,便千里迢迢地开回去,虽然一路风刀霜剑,却省了买车票的困顿。以后,用攒下来的钱,买了一头牛,用作犁田运输。如今,他们承包了农场的一大片山坡,种上甘蔗和菠萝。这对在雷州大地洒下了辛勤汗水的夫妻俩,已有了收获,前些年,农场将他俩吸收为正式职工,还分给了一间平房,于是,在雷州半岛,就有了他们的新家。 另一位小伙子也是云南人,几年前,他到这里寻找生计,发现这里的运输装卸很有市场,便买了一辆旧农用车,专门为农户装运甘蔗菠萝,农闲时,就出外跑运输,虽然每天很累,但二百多元的收入,使他很满足。问起他的以后,他说,他想在徐闻成家,但当地没姑娘愿意跟他,他打算攒多些钱,回老家找一个,结婚后,再一同来这里发展。

阅读(5616) 回复(0) 查看全文>>

阅读(5616) 回复(0) 查看全文>> - [2015-01-16]活泼可爱的4只小猫,愿意送给有缘的人。 [图]

- [2015-01-09]老马“摆酒”记 [图] [精]

----开饭了,从农村来的乡亲、工厂的工友和老马城里的亲戚们,不分男女,无论辈份,济济一堂地围着桌子。有的站着、有的坐在椅子上,还有男的脱了鞋子,蹲在矮凳上,在一浪高于一浪的吆喝声中,大块吃肉,大碗饮酒,那筷子就象雨点般落到碟子上,风卷残云的不一会,碟子上的食物就不见了一大半......

老马“摆酒”记

话说七十年代初,老马费了九牛二虎之力,终于备好“三转一响”(自行车、手表、缝纫机和收音机)及“七十二条腿”(各式家俱),经准岳母“验收达标”后,便如释重负,心花怒放地哼着歌儿,就等着元旦入洞房的那一天了。

一天,老马与朋友相聚小酹,正欢笑间,老马抬头看到主席台上的喜宴几字,一阵昏眩,再也不言语,朋友看此情景,知老马所虑,遂附其耳边道:你不就是愁摆酒之所缺吗,我有一计,只须如此这般。听了朋友嘱咐,老马笑逐颜开。

原来,70年代湛江结婚的风俗,大多不在酒楼设婚宴,而是在住家门口的街巷摆设,俗称“摆酒”。其少则十多台,多则几十台,台数越多,新郎家的面子就越大。“摆酒”可不是一件容易的事,因为当年物质匱缺,食品如肉、豆腐、鱼和油等均须凭票证供应,如何解决酒席的鸡鸭鱼肉,就成了老马最伤脑筋的大问题。

第二天,依朋友指点,老马回乡向乡亲求助。当年的农村,虽说割资本主义的尾巴,每农户养鸡不过3只,但在众乡亲支持下,集腋成裘,找几十只鸡还是不成问题的,至于猪,就只能让乡亲象做贼一样,偷偷杀一头自家养的。乡亲们见老马自小跟父亲从农村到城市闯荡,当上工人阶级,还居然娶了一个如花似玉的城市小姐作老婆,这是为村里人争了个大面子,于是纷纷表示大力相助。

摆酒的前一天,老马和弟弟骑自行车回到村里,乡亲们就将早已准备好的鸡鸭送给他,有的不过象征性地收一点钱。一位乡亲一早就杀了一头猪,分了一大半给老马,老马感激不尽,向乡亲们道谢后,和弟弟各人搭两笼鸡鸭和半只猪,骑行了十多公里,摇摇晃晃地回到了家。

元旦一大早,老马的一帮朋友来了,在老马家旁边阅读(13758) 回复(2) 查看全文>>

----开饭了,从农村来的乡亲、工厂的工友和老马城里的亲戚们,不分男女,无论辈份,济济一堂地围着桌子。有的站着、有的坐在椅子上,还有男的脱了鞋子,蹲在矮凳上,在一浪高于一浪的吆喝声中,大块吃肉,大碗饮酒,那筷子就象雨点般落到碟子上,风卷残云的不一会,碟子上的食物就不见了一大半......

老马“摆酒”记

话说七十年代初,老马费了九牛二虎之力,终于备好“三转一响”(自行车、手表、缝纫机和收音机)及“七十二条腿”(各式家俱),经准岳母“验收达标”后,便如释重负,心花怒放地哼着歌儿,就等着元旦入洞房的那一天了。

一天,老马与朋友相聚小酹,正欢笑间,老马抬头看到主席台上的喜宴几字,一阵昏眩,再也不言语,朋友看此情景,知老马所虑,遂附其耳边道:你不就是愁摆酒之所缺吗,我有一计,只须如此这般。听了朋友嘱咐,老马笑逐颜开。

原来,70年代湛江结婚的风俗,大多不在酒楼设婚宴,而是在住家门口的街巷摆设,俗称“摆酒”。其少则十多台,多则几十台,台数越多,新郎家的面子就越大。“摆酒”可不是一件容易的事,因为当年物质匱缺,食品如肉、豆腐、鱼和油等均须凭票证供应,如何解决酒席的鸡鸭鱼肉,就成了老马最伤脑筋的大问题。

第二天,依朋友指点,老马回乡向乡亲求助。当年的农村,虽说割资本主义的尾巴,每农户养鸡不过3只,但在众乡亲支持下,集腋成裘,找几十只鸡还是不成问题的,至于猪,就只能让乡亲象做贼一样,偷偷杀一头自家养的。乡亲们见老马自小跟父亲从农村到城市闯荡,当上工人阶级,还居然娶了一个如花似玉的城市小姐作老婆,这是为村里人争了个大面子,于是纷纷表示大力相助。

摆酒的前一天,老马和弟弟骑自行车回到村里,乡亲们就将早已准备好的鸡鸭送给他,有的不过象征性地收一点钱。一位乡亲一早就杀了一头猪,分了一大半给老马,老马感激不尽,向乡亲们道谢后,和弟弟各人搭两笼鸡鸭和半只猪,骑行了十多公里,摇摇晃晃地回到了家。

元旦一大早,老马的一帮朋友来了,在老马家旁边阅读(13758) 回复(2) 查看全文>>

QQ帐号登录

QQ帐号登录 微博帐号登录

微博帐号登录 亦云

亦云